KNOWLEDGE

曝気槽における水質計器の活用事例

2024.01.10

排水処理における活性汚泥法は、一般的には調整槽、曝気槽、沈殿槽から構成される好気性処理であり、設備としてはシンプルな形態です。

しかし、民間工場の排水処理設備では、生産品目や生産工程の変更、生産量の増加などに伴い、排水の質・量ともに変化し、設計当時と流入条件が異なってきている ことが多く、多品目生産から排水の負荷変動も大きくなっている場合も増えており、排水処理プロセスの維持管理がより複雑になってきています。

加えて、水質環境基準の強化などからこれまで以上に処理の安定化が求められる一方で、脱炭素やSDGsといった潮流の中、排水処理コスト、電力、薬品、汚泥処分費などの費用削減も求められており、排水処理設備の維持管理業務への負担が更に大きくなっています。

また、排水処理プラントを維持管理する人材や後継者不足などの問題を抱えている現場も数多くあります。これらに対応するために、人手をかけず、より効率的な排水処理設備の維持管理業務および運用可能なシステムの導入が求められています。

今回は、排水処理プロセスで広く普及している活性汚泥法において、水質計器を活用した曝気ブロワの運転管理・自動制御について紹介します。曝気槽への流入負荷に応じて曝気ブロワの送風量制御を行うことで、処理プロセスの安定化や電力使用量の削減効果が期待できます。

また、排水処理コストおいては、曝気ブロワの電力消費量が水処理系全体の約40~50%を占めており、この動力を削減することが効果的な省エネを達成できる要因の1つです。

曝気槽のブロワ制御に使用される各種水質計器

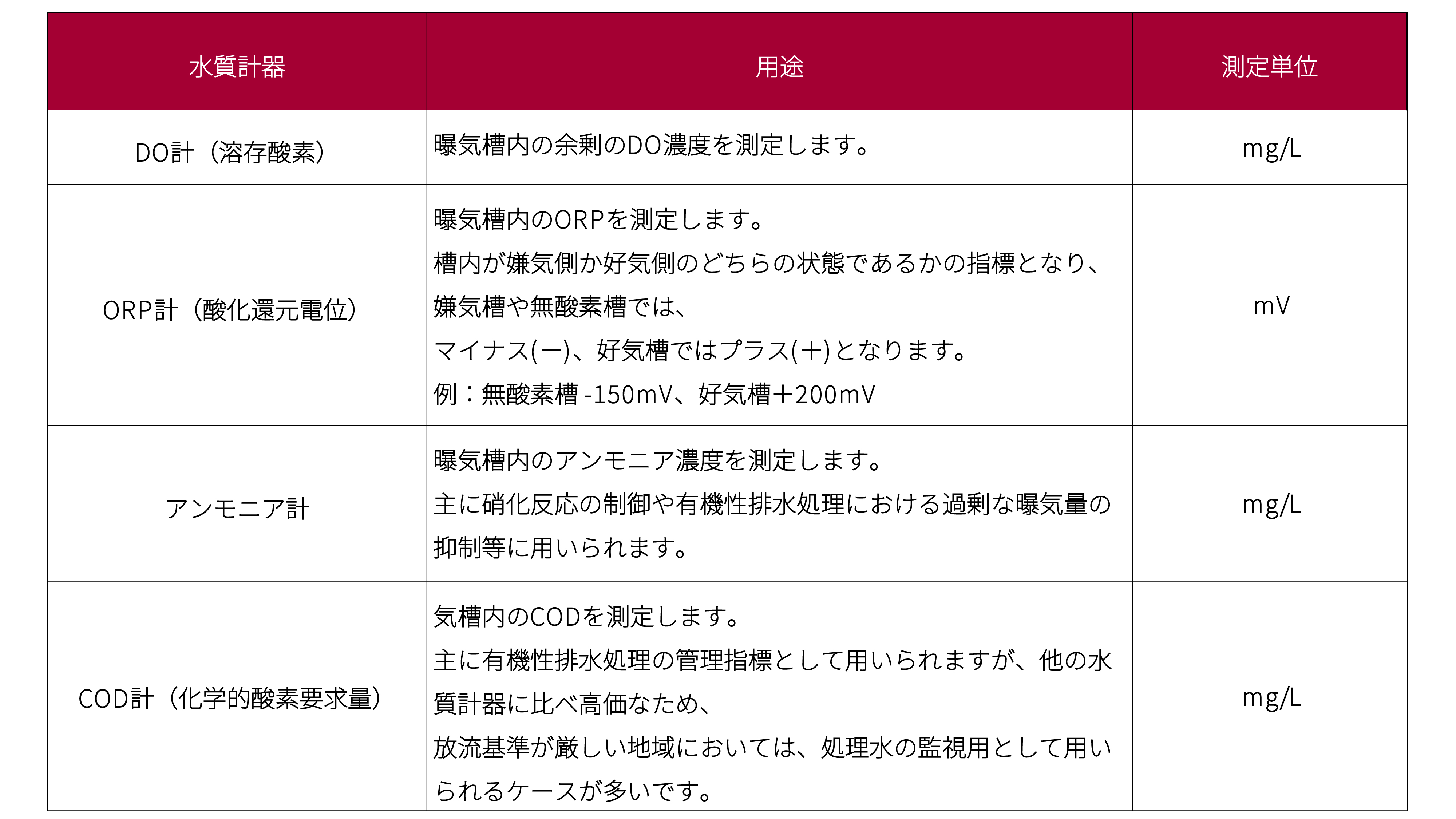

曝気槽のブロワ制御に使用される主な水質計器を以下の表に示します。但し、曝気ブロワの送風量制御を行う場合、モータの回転数を制御するためにインバータが必要となります。

水質計器の活用事例

1.DO計を用いた曝気ブロワの送風量制御

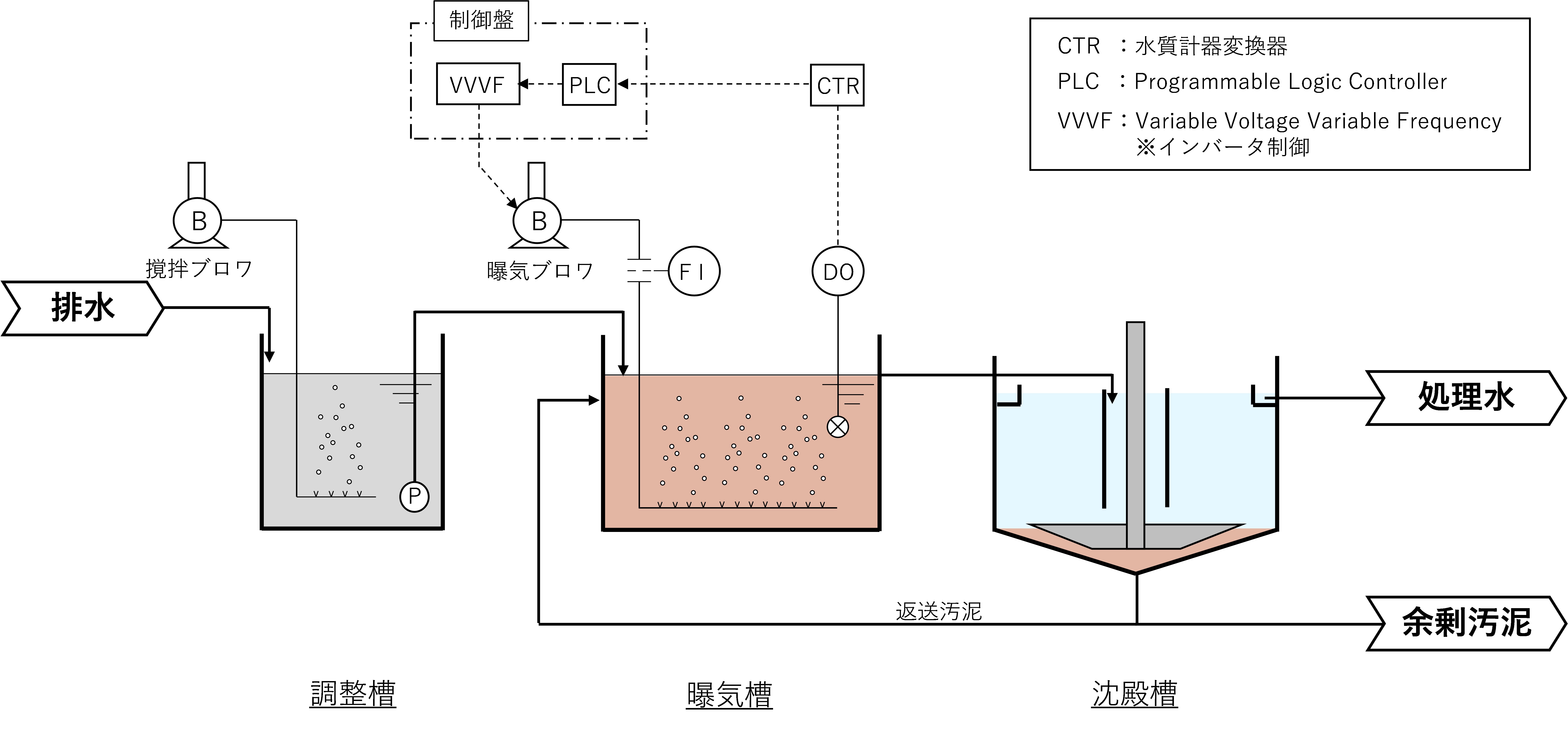

曝気槽にDO計を設置し、槽内の目標 DO(溶存酸素)濃度を設定し、設定された DO 値になるようにブロワ回転数を操作することで送風量を制御する方式です。制御が安定しており、反応槽に流入する水量・水質に応じて送風量が変化するため、送風量の無駄が少ないのが特徴です。これにより、曝気槽へ送風する過剰な空気量を削減し電力使用量低減に貢献します。しかし、急激な負荷変動の際には、DO変動後の対応となりリアクションが遅れることから、常に余裕をもった送風を行う必要があります。

曝気槽のDO制御のイメージを下記図に示します。なお、ORP制御においてもDO制御(DO計がORP計に変更となる)と同様の制御方法となります。

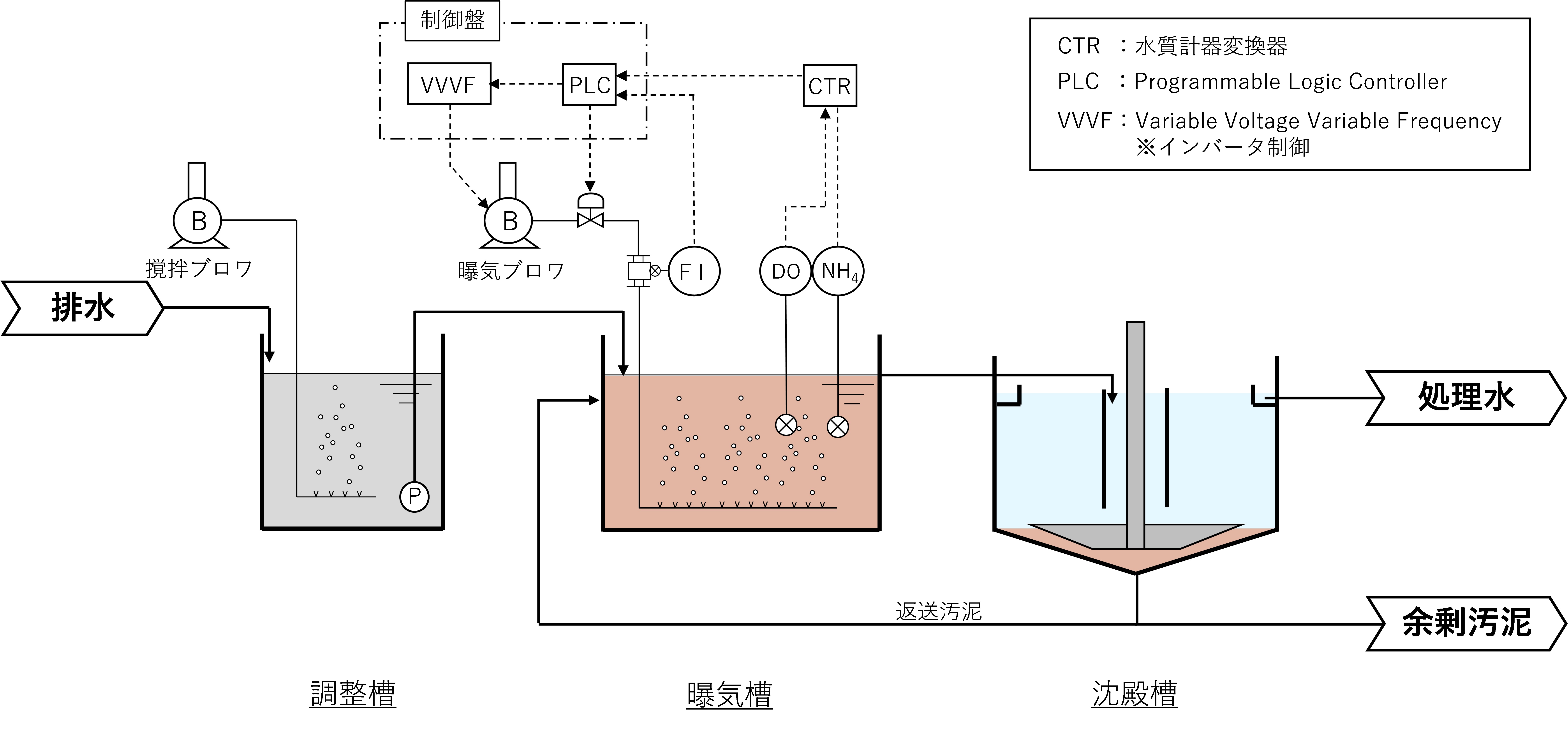

2.アンモニア計を用いた曝気ブロワの送風量制御

曝気槽内にアンモニア計とDO計を設置し、曝気槽内アンモニア濃度の計測値を基にDO一定制御の目標DO値を設定し、送風量を制御することで硝化促進を維持しながら曝気風量の削減を図る方法です。目標DO値は、アンモニア濃度とその変化量よりPID 制御を用いて連続的に変化させます。曝気内の硝化状況に応じてDO濃度が調節されるため,硝化が安定している場合には無駄な送風量を小さくでき、高負荷時には曝気風量を増加させて水質安定化を図ることができます。

NAGASEが提供する排水ソリューションでは、排水処理の問題・課題解決に関する提案のみだけでなく、排水処理の専門家による排水コンサルティング業務、水質計器の選定、設置場所の検討を含む曝気ブロワの自動制御に関するご提案等も実施しています。

まずはお客様の排水処理の現場を訪問させて頂き、どのような現象が起こっているのか診断させてください。お客様の悩み事解決に向け、NAGASEが全力でサポートしますので是非お問い合わせ下さい。

お問い合わせはこちらから

水質計器を活用した曝気ブロワの自動制御は、排水処理プロセスにおける処理の安定化や電力使用量削減が期待できる運転方法です。維持管理業務の複雑さや人手不足などの問題を緩和し、持続可能な工場運営を目指す一助となれば幸いです。

参考資料:国土交通省 国土技術政策総合研究所 「ICTを活用した効率的な硝化運転制御技術導入ガイドライン(案)」B-DASHプロジェクトNo.14

本件に関するお問い合わせ

下のフォームにお問い合わせ内容をご入力いただき、

個人情報の取り扱いに同意のうえ「送信」ボタンを押してください。