KNOWLEDGE

UASB法(嫌気処理)の原理と特長

2025.01.23

1.概要

UASB法は、Upflow Anaerobic Sludge Blanket法(上向流嫌気性汚泥ろ床法)といい、溶存酸素(DO)のない条件のもとで活動する微生物(嫌気性細菌)を利用して、排水中の有機物を分解し、浄化する方法です。 UASB法のような嫌気性生物処理は有機物濃度の高い、BOD濃度が10,000 mg/L以上の排水処理に適用されることが多いです。しかし、最近ではBOD濃度が1,000mg/L程度の低濃度域でも適用できる技術が開発されています。

2.嫌気性生物処理の原理

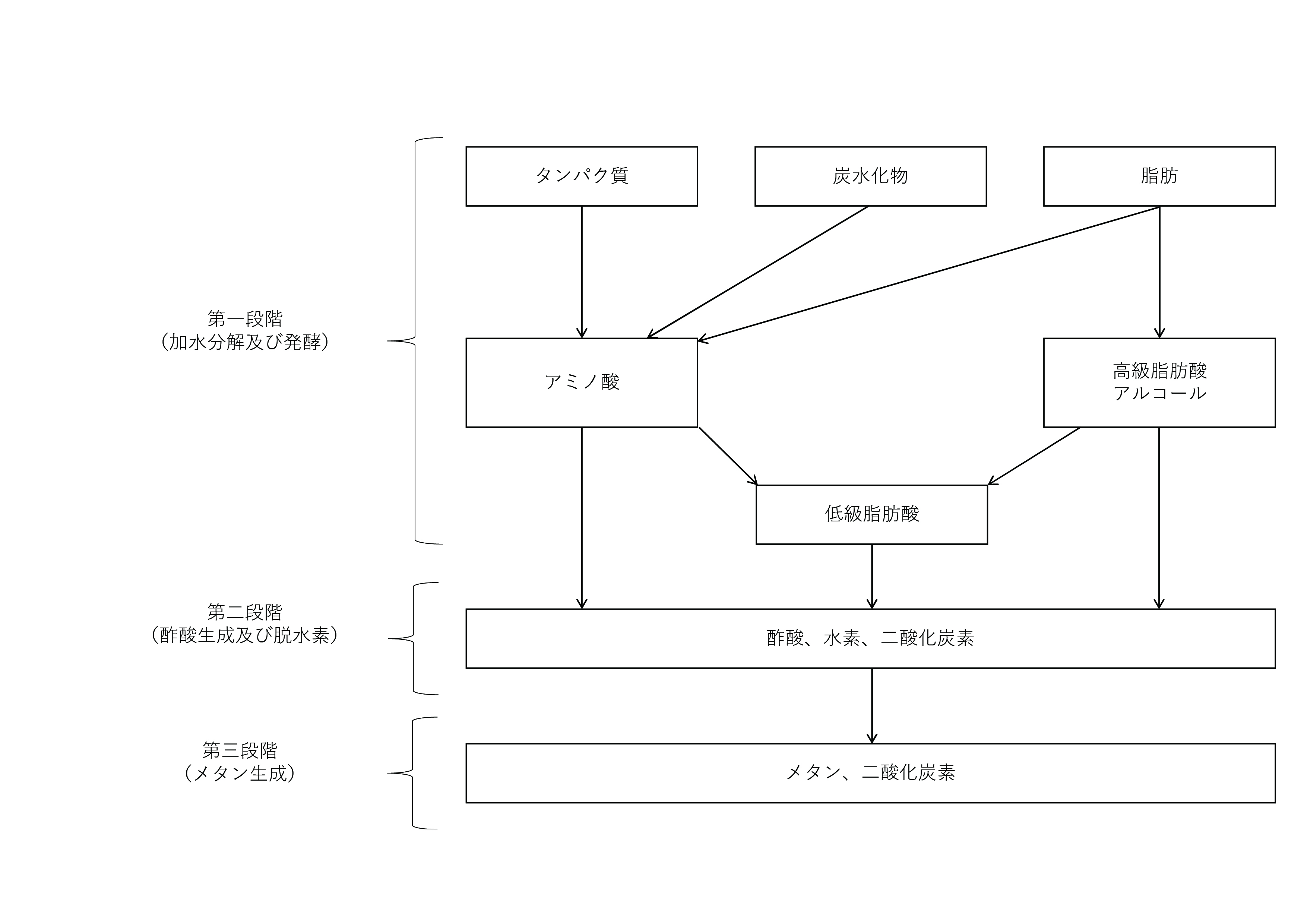

嫌気性生物による有機物の分解は、以下に示す3つの段階を経て行われます。各種有機物の嫌気性分解を下図に示します。

1)第一段階 排水中に含まれるタンパク質、炭水化物、脂肪などの高分子有機物は一次分解では、加水分解によってアミノ酸、糖、高級脂肪酸、アルコールなどが生成し、さらに発酵によって低級脂肪酸が生成されます。低級脂肪酸には、ギ酸、酢酸、乳酸、コハク酸、プロピオン酸、酪酸などが含まれます。

<特徴> ・ 酸生成菌はpH、低級脂肪酸の蓄積、温度変化など外的環境に非常に強い。 ・ 多量の脂肪酸ができるため酸性発酵期とも呼ばれ、pHが5.0~6.0まで低下。 ・ 通性嫌気性細菌(低酸素や無酸素状況においても成育できる細菌)および 偏性嫌気性細菌(嫌気性条件下でしか生育できない細菌)の両細菌で有機物が分解される。 ・ この段階では有機酸が存在するためBODは高い。

2)第二段階 第二段階は、低級脂肪酸から酢酸と水素が生成する段階で、低級脂肪酸から酢酸が生成する方が、アミノ酸や糖からよりも2倍以上高くなります。

3)第三段階 第三段階は、酢酸または水素からメタン(CH4)、二酸化炭素(CO2)が生成する段階です。 酢酸からメタンが生成する割合は72%程度で水素から生成する量の28%よりも多くなります。

<特徴> ・ メタンガスへの分解は、偏性嫌気性細菌のメタン細菌によるものである。 ・ 至適pHは7.2~7.4の中性付近であり、pH、温度変動、酢酸濃度に敏感で、増殖速度も遅い。 ・ 水温は30~36℃を好む中温消化と、50~57℃を好む高温消化があり、高温消化の方が消化速度が速い。 ・ この段階でメタンガスが生成されるため、BODが減少し有機物が処理される。

3.UASB法の特徴と維持管理

UASB法のような嫌気性生物処理に適用される排水は、有機物負荷が高い排水が適しており、維持管理上以下の特徴があります。 ・ 装置の構造と操作が簡単である。 ・ 好気処理に比べ容積負荷を10kg-CODcr/m3/day以上と高くとることができ、反応槽をコンパクトにできる。 ・ 曝気動力が必要ない。 ・ グラニュール状の汚泥を形成させて、汚泥濃度を50,000 mg/L程度と高く保持できる。 ・ 線速度を1~1.5m/時程度とし、滞留時間4~7時間で有機物処理が可能である(排水性状による)。 ・ 好気性処理プロセスに比べて、余剰汚泥の発生量が少なく、濃縮性、脱水性が良く、 肥料などに利用できる場合が多い。 ・ 発生したメタンガスはエネルギーとして利用できる。 ・ 過負荷運転を行うと低級脂肪酸濃度が増加し、ガス発生量が低下するなど嫌気性分解の障害となる。 ・ 臭気が発生するため、臭気対策が必要である(硫化水素、インドール、スカトール、メルカプタンなど)。

UASB法のプロセスフローの例を以下に示します。

但し、以下の記載する問題点もあり、適用する排水の性状を十分に勘案した上で処理プロセスの選定を行う必要があります。 ・ 汚泥のグラニュール化に通常3~4ヵ月と長い期間を要する(⇒種汚泥があれば短縮可能)。 ・ 排水中の懸濁物質、タンパク質、ノルマへキサン抽出物の高い排水では、 グラニュール化が起こりにくく、適用が困難である。 ・ アンモニア、硫化水素などは嫌気性細菌の増殖を阻害するため、高濃度ではグラニュール化が起こりにくい。 ・ 排水中に、Ca2+やMg2+などのイオン濃度が高い時、HAP(ヒドロキシアパタイト)や MAP(リン酸アンモニウムマグネシウム)などの沈殿物を生じ、 反応槽内部や配管内に堆積して処理能力の低下や閉塞を引き起こす可能性がある

NAGASEが提供する排水ソリューションでは、有機性排水の処理の問題・課題解決に関する提案のみだけでなく、 排水処理の専門家による排水コンサルティング業務も実施しています。

まずはお客様の排水処理の現場を訪問させて頂き、どのような現象が起こっているのか診断させてください。 お客様の悩み事解決に向け、NAGASEが全力でサポートしますので是非お問い合わせ下さい。

UASB法などの嫌気性生物処理は、低コストな有機性排水処理とエネルギー利用も可能となるプロセスです。 高負荷有機性排水処理の問題点を解消し、持続可能な工場運営を目指す一助となれば幸いです。

<参考資料> 『水処理工学 理論と応用』 井出哲夫 『汚水・排水処理 基礎から現場まで』 Ohmsha

本件に関するお問い合わせ

下のフォームにお問い合わせ内容をご入力いただき、

個人情報の取り扱いに同意のうえ「送信」ボタンを押してください。