- その他

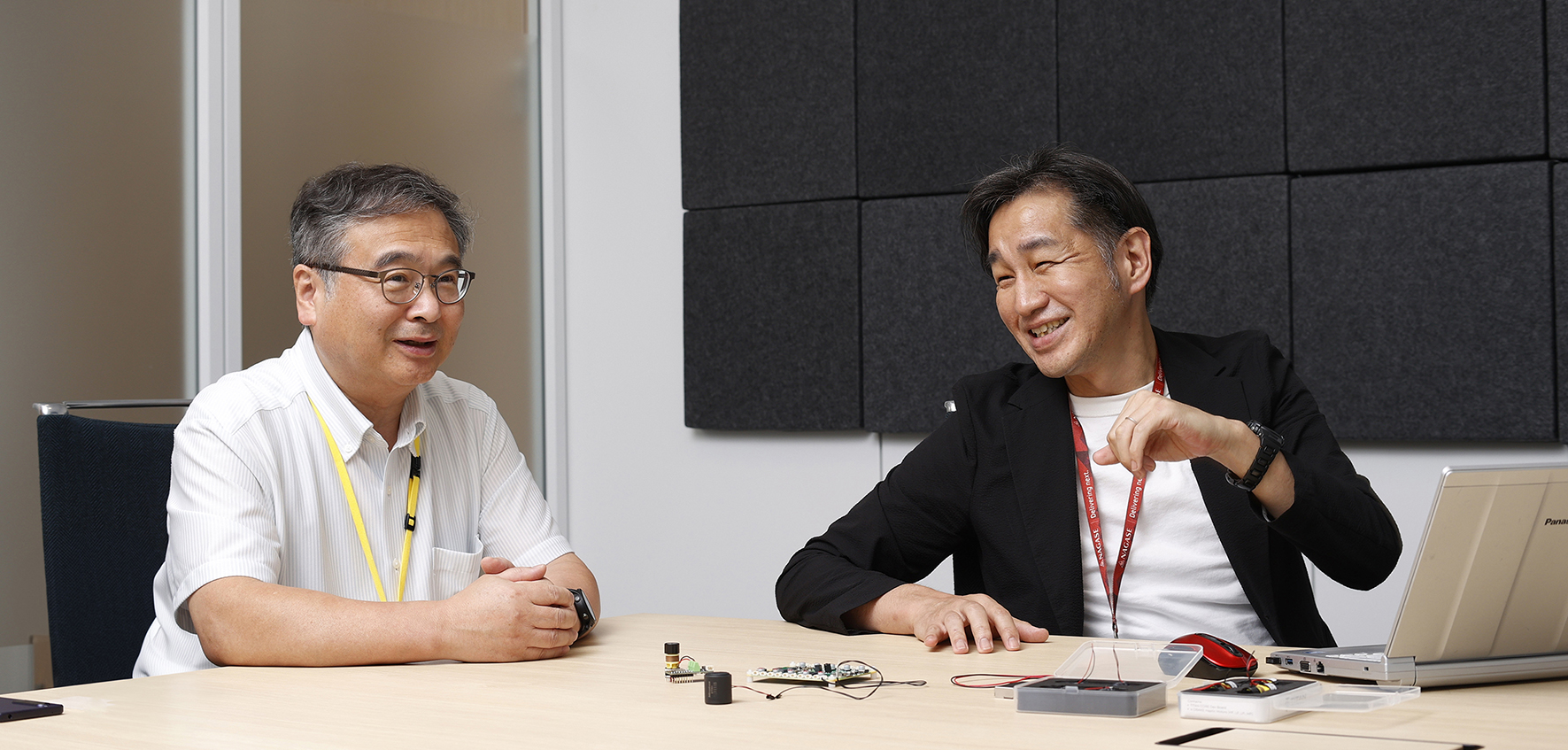

【対談記事】 五感でつなぐ ヒトとクルマ お客様の未来像を技術で支える

クルマと乗員の間の情報伝達や操作の手段を意味するヒューマンマシンインターフェース(HMI)は、近年、安全性・快適性・自動運転との連携などの観点から重要な領域となっています。NAGASE Mobilityではお客様との会話を積み重ね、HMIの観点から、未来のモビリティやお客様のビジョン実現を支える技術の探索を進めています。今回はOEMや部品メーカーのHMI領域で多数の経験を持ち、現在はNAGASEと顧問契約をしている阿部敏行氏と、モビリティの現場でHMIの技術を届ける北川亮社員との対談を通して、未来のモビリティに向けたNAGASE MobilityのHMI注力技術をお届けします。

人とクルマのコミュニケーションの変遷

北川 自動運転技術の進展により、車内での過ごし方は大きく変わると言われて久しいですが、過去の車載部品の歴史を振り返ると、「車載ディスプレイ」はHMIに絡む大きな変化点となったと思います。

まずシーズの点では液晶表示装置の低価格化。

ニーズの点からは、ナビが出てきたのでそれまでスピードメーターやラジオくらいしか役割がなかったディスプレイが大きくなりました。

さらに電動化やADAS(先進運転支援システム)の進展に伴い、車両の持っている情報で表示したいコンテンツの増加もあり、カーオーディオはやナビがセンターコンソールに統合されたことで車載システム全体として統合されるビルトイン方式が主流となりました。

阿部 確かにナビは「自分で選ぶもの」という価値観は徐々に薄れていったのかもしれませんね。

もう少し時間軸を今に近づけると、車の世界ではナビを含む車載部品はいわゆる「メカ」として扱われていて、機械工学系出身の方々が扱う分野でした。

でも、だんだんと電子制御の比重が大きくなり、付加価値が「ソフト」に移行している部品も多くなっています。

現在ではAIの台頭もあり、ソフトやデータに強いエンジニアが重用されるようになっているように感じています。

北川 自動車部品の挙動を従来は人が条件づけしていましたが、今はAIが網羅的にデータを集めて、確率的に最も良い挙動はこれだろうと選択してくれる、というのが当たり前になってきました。

阿部 そうですね。

北川 他にもADASの進歩もHMIの領域に大きな影響を与えました。

ミリ波レーダーやカメラから得られた周囲の情報を基に、例えば道路の状況が悪いことがわかったらドライバーに音で知らせるなど、より安全なクルマになるようにHMI側も進化してきました。

自動車の技術では「自動運転」技術が着目されがちですが、「事故を起こさないように」とか「より安全に」というコンセプトを実現するために、HMIの技術のさらなる進化は欠かせないと思っています。

阿部 ナビでも一昔前は位置情報がずれることもありましたが、現在はかなり精密ですし、曲がるべきポイントではナビの中でズームアップして教えてくれたりと、HMIは安全性の向上にも寄与してくれていると実感しています。

AIの進化と自動運転

北川 海外の一部のOEMでは、非車載製品、すなわち民生品で進化を遂げた技術を車載製品に積極的に取り入れています。

これは、これらのOEMがもともとITやソフトウェアを技術の核に持っているためであり、自動運転が今後のクルマの競争力を左右する可能性が高い中で、世界的に「車載に限らない技術」の融合が進んでいることを示していますよね。

このような技術の進化によって、例えば人間のように「ここは危ない」というような「判断」もできるようになっていきますし、それと同時にコミュニケーションのインターフェースも高度化しているので、クルマはまるで意思を持っているような存在として進化していくのではないかと考えています。

阿部 そうですね、今後の技術進化の切り口として、異業種からのテクノロジーの導入はますます重要になりそうです。

北川 さらに未来では、「人が運転するよりセンサーが情報を拾ってきてAIが運転する方がむしろ安全だよ」とう価値観も増えてくるかもしれないですね。

阿部 人が運転から解放されると、「快適性」とか「エンタメ性」を高めるためのHMIが増えていくのかもしれません。

「快適性」や「エンタメ性」としてのHMI

北川 人の趣味嗜好も多様性が拡がっているので、「消費者のマス層がどこに『快適性』や『エンタメ性』の価値を感じるのか?」を追いかけていると、動きが遅くなると思っています。

だからこそ、私は自分たちで付加価値を作っていくアクションに重きを置いています。

付加価値を高めるような商材をどんどん提案していく、というのが商社として大事ではないかと。

阿部 「自動運転が進んでドライバーは運転しなくなるだろう」。

これはいつか来るほぼ確定している未来です。

そうなると車の中での時間の使い方の変化を意識しないといけないですね。

北川 ディスプレイはどんどん大きくなっていく傾向にありますが、極論、完全自動運転が実現すると、内装全面をディスプレイで覆われるような可能性もあるかもしれません。

例えば街中を走って、車載カメラが周りの情報は捉えているけれど、乗員には爽やかな海岸を走っているような景色を映像で見せるとか、そういうこともできるようになるかもしれないですね。

阿部 技術的にはできると思います。

あとは消費者のニーズがあるかどうかですね(笑)

現在のNAGASE Mobilityが提案するHMI技術とは

阿部 ここまでの話を踏まえると、HMIは自動運転など車載デバイスの進化に伴い、人に情報をインプットするという側面で、今後の技術開発の「主戦場」になるように感じます。

現在、実際にHMIに関してお客様にはどのような技術を提案していますか?

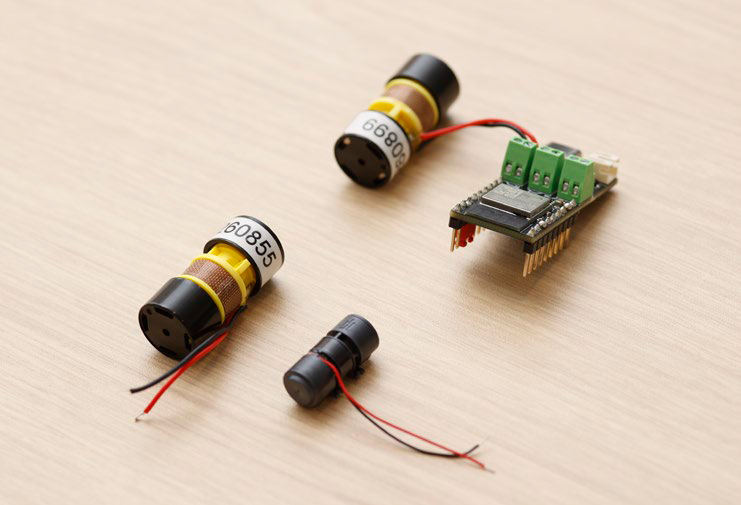

北川 ディスプレイではないですが、クルマの中で映像を楽しんだり、アラート機能を付与するためにハプティック(触覚フィードバック)デバイスをシートに取り付けてみてはどうですか、という提案をお客様にしています。

一部のシートメーカーさんは共感してくれて試作を進めてくださっています。

阿部 乗員がパッシブに、だけど確実に受け止められる情報は「音」か「振動」ですから、共感してくださる方がいらっしゃるのは納得できます。

北川 実は、ハプティック技術は学術的にはまだまだ研究段階、伸びしろがあると考えています。

すぐ使ってくださるお客様はもちろんのこと、未来のHMIを一緒に作ってくださる方を常に探しています。

阿部 「音」に関する技術も提案しているのでしょうか?

北川 はい、音のインプットとアウトプットをいかにして付加価値にできるか、ということに注力しています。

例えばIn-Car-Communicationの技術。

車のドライバーと後部座席の声のやり取りは、音の方向性やノイズの影響でうまく聞き取りにくいという潜在課題がありますが、マイクとスピーカーの制御技術で自然な会話に可能な限り近づける技術をお客様に紹介しています。

他にも座席のヘッドレストにスピーカーを付けて、そのヘッドレスト周辺にだけ音を届ける技術。

これによって複数の異なる音響環境を同じ空間内で同時に作ることができます。

阿部 マイクで確実に音を拾うという技術は、日本人はすごくこだわりを持っていて、日系メーカーさんは強いと思います。

日本のマーケットから世界に拡げることができる技術かもしれませんね。

お客様のビジョン実現をNAGASEのネットワークを活用して支援

北川 NAGASE Mobilityが日頃コミュニケーションをとらせてもらっている内装系メーカーの方々は、将来の内装空間がどのように変化していくか、そこにどのような付加価値をつけられるか、ということを常にお考えになっています。

そのようなビジョンを私たちのネットワークや技術の目利き力で支援できたらと考えています。

ハプティックはもともとゲーム機器などの市場で発展してきた技術です。

NAGASEグループはモビリティだけでなく、エレクトロニクスやヘルスケアなど様々な市場とおつきあいがあるので、モビリティを活用する人の過ごし方の変化を常に観察しながら、お客様にとって付加価値が最も高いと思うソリューションを様々な市場から柔軟にお届けできるようなネットワーキングを意識しています。

阿部 車載HMIが担っていた機能を、スマートウォッチやスマートグラスに代表されるウェアラブル機器が代替するかもしれません。

そうなったとしても大丈夫な体制づくりは重要ですね。

今後は、実際にNAGASEがお客様と共に未来の内装空間をお届けしている事例について特集します。