- 環境

プラスチックを巡る世界的な規則・条約が自動車業界へ与える影響とは?

プラスチックによる環境汚染を防ぐために国境を越えた協力が不可欠となっており、「条約」や「規制」という形で国内や国家間の協力が促されています。NAGASEグループは全世界で年間約65万トンの熱可塑性樹脂を取り扱っており、その責務を全うすべく、自社事業領域を超えた情報交換や課題解決に向けて挑戦しています。今回はこのような状況で話題に挙がった、国際プラスチック条約などのプラスチックリサイクルに関わる世界的なトレンド情報から、製品のリサイクル率を上げるカギとなるPCR(Post Consumer Recycle)に関する認証情報まで、NAGASEなりの見解も踏まえてお送りします。

国際プラスチック条約の策定に向けた協議が開始

「海洋プラスチック問題」が取り沙汰されている今日、プラスチックによる環境汚染は人類を含む多くの生態系に多大な影響を及ぼすことが世界的に認知され、近年ではプラスチックに関する世界的な規制が業界・国境を越えて大きく動きはじめています。

2022年3月、世界170以上の国々、および関係国際機関の代表者やステークホルダーがケニア・ナイロビに集まり、第5回国連環境総会再開セッション(United Nations Environment Assembly 5.2 、UNEA 5.2)が開催されました。

その中でプラスチック汚染を2040年までに解決することを目指す、国際的で法的拘束力を持つ「国際プラスチック条約1」の策定が採択されました。

国際プラスチック条約の策定方針の中では、持続可能な製品設計や廃棄物の適正管理について国別に行動計画を策定、実施する旨が記載され、その後設立された政府間交渉委員会(Intergovernmental Negotiating Committee、INC)と各国の間で、2025年早期の関係各所での合意を目指し協議が続けられています。

この状況下、自動車業界においては本条約がどのような影響をもたらすのか、各所が今後の動向を注視している状況です。

1:国際プラスチック条約の目的としては「プラスチックのライフサイクル全体に対処する包括的なアプローチに基づく海洋環境を含むプラスチック汚染から人の健康及び環境を保護すること」と定義されています。

「新たな欧州循環型経済行動計画」とは?

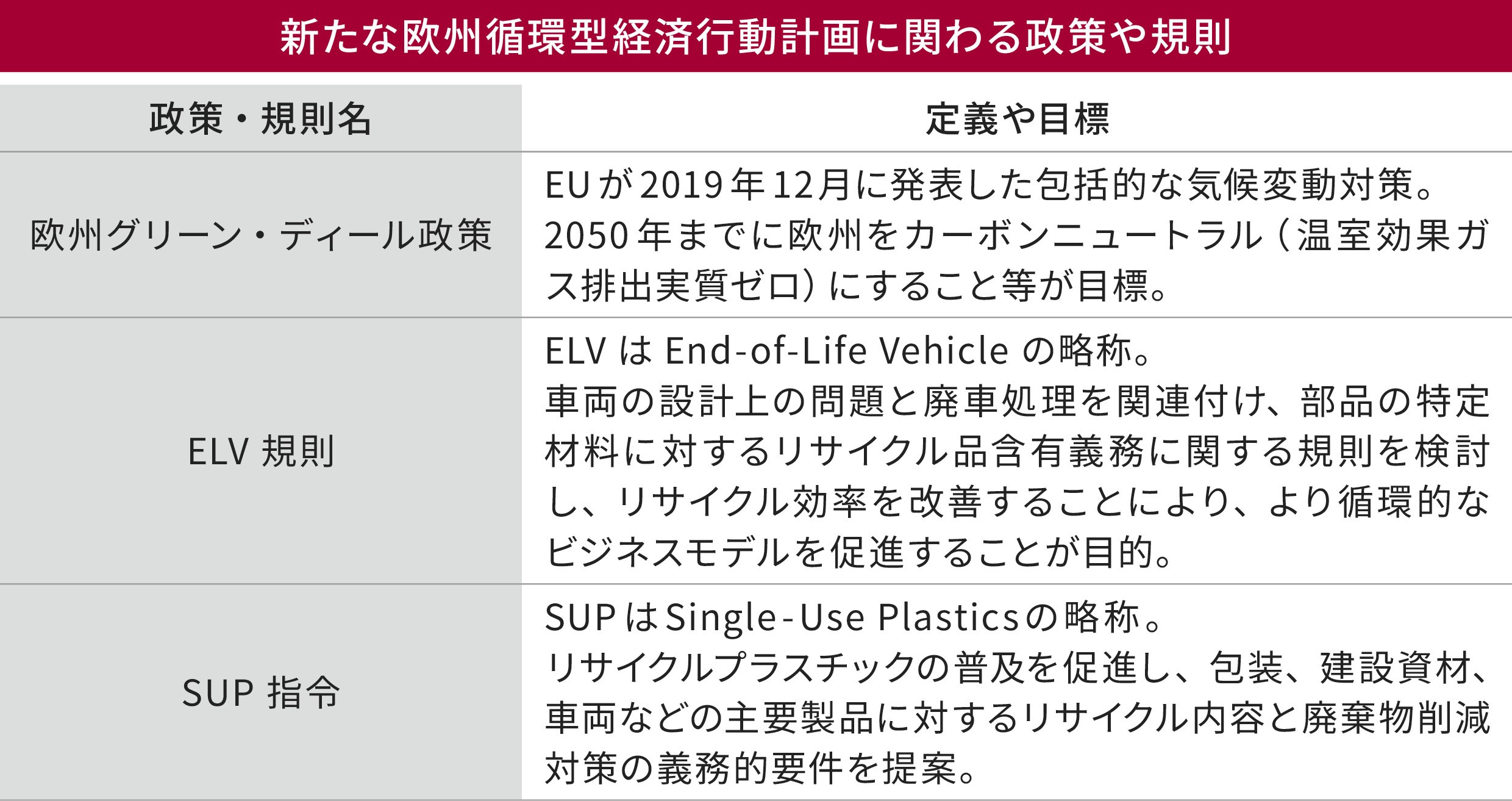

環境意識の高い欧州では、「欧州グリーン・ディール」政策を受けた新しい産業戦略の一環として、2020年3月に発表された「新たな欧州循環型経済行動計画」において、「持続可能な製品政策の枠組み」 「主要製品のバリューチェーン」 「廃棄物の削減と価値の創出」の3つの方向性が提示されています。

この政策に関する規則の中でも、自動車業界と強い関連性を持つ規則として、ELV規則やSUP指令が存在します。

日本では2024年9月に一般社団法人日本自動車工業会が再生プラスチックの自主目標を掲示しています。

内容としては2030年に廃車由来プラスチックを2.1万トン/年使用というものです(現在、廃車由来プラスチックは1. 1 万トン/年程度流通していると言われています)。

日本で自動車向けに使用されているプラスチックは年間120万~130万トンです。

プラスチックの種類、海外輸出用完成車の数などを考慮していないため概算にすぎませんが、仮にこの自主目標を達成しても、ELV規則案が掲げる6.25%(新車に必要なプラスチックの25%以上を再生プラスチック、さらにそのうち廃車由来を25%とする目標)からは乖離しており、仮にE U の規則案を意識し、欧州仕向け以外も同レベルの廃車由来プラスチック率を目指すならば、さらなる方策や高い目標設定が必要となることが想像されます。

世界的な規則が実務へどう影響するか

国際プラスチック条約はINCを通して内容協議中であるという背景から、まだまだ社会的な認知度も低い状況ですが、「製造できなくなる」 「販売できなくなる」といったビジネス上で具体的な制約が出てきた場合、一気に認知度が高まる可能性があります。

そうなると各社も具体的な対応が求められることになります。

1992年に世界的に締結されたバーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)においても、当時世界最大の廃プラスチック受け入れ国であった中国が2017年に「外国ごみの輸入禁止と固形廃棄物輸入管理制度改革の実施計画」を打ち出し、廃プラスチックを含む廃棄物の輸入を禁止した後、日本を含む先進国中心に各国は自国内での廃プラスチック処理量を急いで増やす必要性に迫られることとなりました。

国際プラスチック条約においては、現時点では急激な影響は出ていないものの、合意の意志が強い欧州市場の動きには特に注意が必要とされています。

言い換えると、ELV規則などの規則動向を注視していく必要があるのです。

PCRプラスチックと認証制度

プラスチックによる環境汚染を防ぐ手段としてのリサイクル技術は、体系化が進む中で3つの主要な方法に分類されます。

まず、廃プラスチックを焼却処理する際に発生する熱を、発電や熱供給に利用する「サーマルリサイクル」(もしくはサーマルリカバリー)。

次に廃プラスチックをモノマーなどの化学原料に戻して再利用する「ケミカルリサイクル」。

そして廃プラスチックを再生利用する 「マテリアルリサイクル」です。

マテリアルリサイクルは、使用する廃材の入手元によってさらに細かく分類され、製品の製造過程で生じた廃材をリサイクルする「ポストインダストリアルリサイクル」(PIR)と、市場で使用された製品を回収して再利用する「ポストコンシューマーリサイクル」(PCR)の2種類があります。

ここ2、3年、NAGASEグループにおいてもPCRプラスチック材料のお問い合わせを頂戴するケースが非常に大きく増加しています。

PCR材料を含む再生材が普及してくると、「どのようなものが再生材として認められるのか」という基準のようなものが必要になります。

現在、バイオ由来の材料で採用が議論されているマスバランス方式(認証原料の入荷量と出荷量のバランスを管理することにより、サプライチェーン全体でどのように流れているかを追跡し管理する方式)のように、PCRプラスチック材料に関する規格が整備されていくことを見込んでいます。

一例として、再生プラスチックの品質確保、安定供給に資する認証制度の普及、推進、社会実装を目指し、NAGASE Mobilityも加入しているSustainable Plastics Initiative(SusPla)では再生プラスチックの需要増を見込んだ新たな認証制度「SPC認証制度2」の策定を進めています。

このように世界規模でさまざまな規制やルールが議論、整備されている状況ですが、早期のカーボンニュートラル実現に向けて、NAGASE Mobilityはパートナー企業様とともにPCRプラスチック製品のご紹介を進めています。

次回の記事では、パートナーであるプラスチック材料メーカー様とプラスチックのリサイクルを中心に、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みをご紹介します。

2:正式名称はSustainable Plastics Certification認証制度。Suspla のSPC普及委員会が中心となり検討が進められている。

再生プラスチック需要者の適正評価と使用量拡大につなげるため、需要者側が安心かつ安定して使える再生プラスチックのマテリアルリサイクルシステムを第三者が認証する制度。