ウレタンエラストマーの概要

ウレタンエラストマーの概要

ウレタンエラストマーはElasticity(弾性)を有するポリウレタンのことを意味し、エラストマー(Elastomer)と称されます。 加硫ゴムに近い特性を示し、弾性力・機械的強度・低温特性・耐摩擦性・耐候性・耐油性に優れているという特性があります。そのため生活用品から工業用品まで多くの分野でデザイン性に富んだ応用が可能です。

Dynamit A. G.社(ドイツ) の H. Pinten は1942年に最初のエラストマーを開発しました。1950年Bayer社(ドイツ)ほかにて、エラストマー開発が行われるようになりました。1959年に北辰化学Bayer社から技術を導入したのを皮切りに、1961年に大日本インキ化学、1967年に保土谷化学、1968年に日本ポリウレタン、三井化学が国内製造を始めました。

ウレタンエラストマーの分類

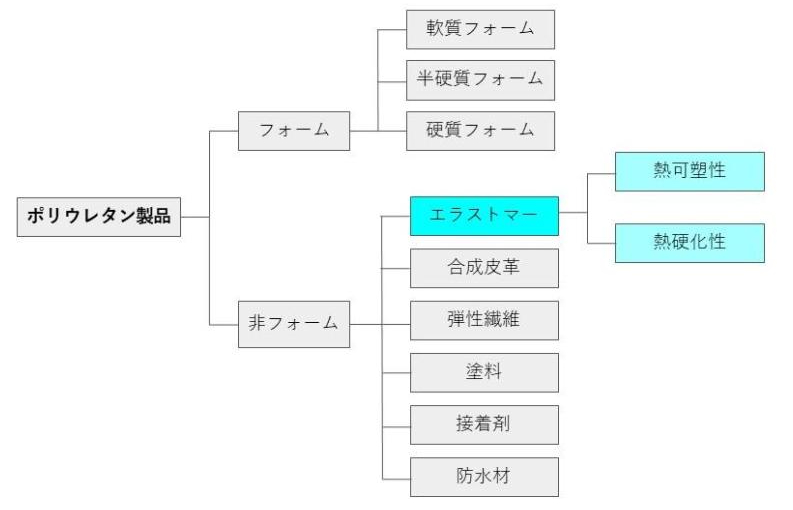

ウレタンエラストマーは非フォームの製品の一つで、熱可塑性ウレタンエラストマーと熱硬化性ウレタンエラストマーに分類されます。さらに、1.用途による分類、2.硬化方法による分類、3.使用原料及び構造による分類 により以下のように分類されます。

- 用途による分類

- ①塗料用 ②接着用 ③土木建設用 ④注型エラストマー用 ⑤熱可塑エラストマー用 ⑥合成皮革用 ⑦スパンデックス用⑧フォーム用 ⑨医療用 ⑩その他

- 硬化法による分類

- 一液形ウレタンエラストマー

- ①ブロックイソシアネート ②湿気硬化型タイプ ③油変化タイプ④UV・EB硬化タイプ ⑤ラッカータイプ ⑥熱可塑タイプ

- 液型ウレタンエラストマー

- ①ポリオール硬化タイプ ②ポリアミン硬化タイプ ③触媒効果タイプ

- 一液形ウレタンエラストマー

- 使用原料及び構造による分類

- イソシアネート種及びポリオール類による分類/用途に応じてA群(イソシアネート種)とB群(ポリオール類)の組み合わせを作ります。

- A群:黄変タイプ(芳香族NCO) 無黄変タイプ(脂肪酸NCO)

- B群:ポリエーテル系・ポリエステル系・PTMEG系・アクリル系・その他

- 変性方式(構造)による分類

- ①イソシアヌレート型 ②ウレトジオン型 ③ビューレット型 ④尿素ウレタン型 ⑤カーボジイミド型 ⑥ビニル基含有

- 溶剤種による分類

- ①有機溶媒型 ②水系(水溶性、水系エマルジョン)③無溶剤系(100%固形、液体、固体、ペレット)

- イソシアネート種及びポリオール類による分類/用途に応じてA群(イソシアネート種)とB群(ポリオール類)の組み合わせを作ります。

ウレタンエラストマーの構造

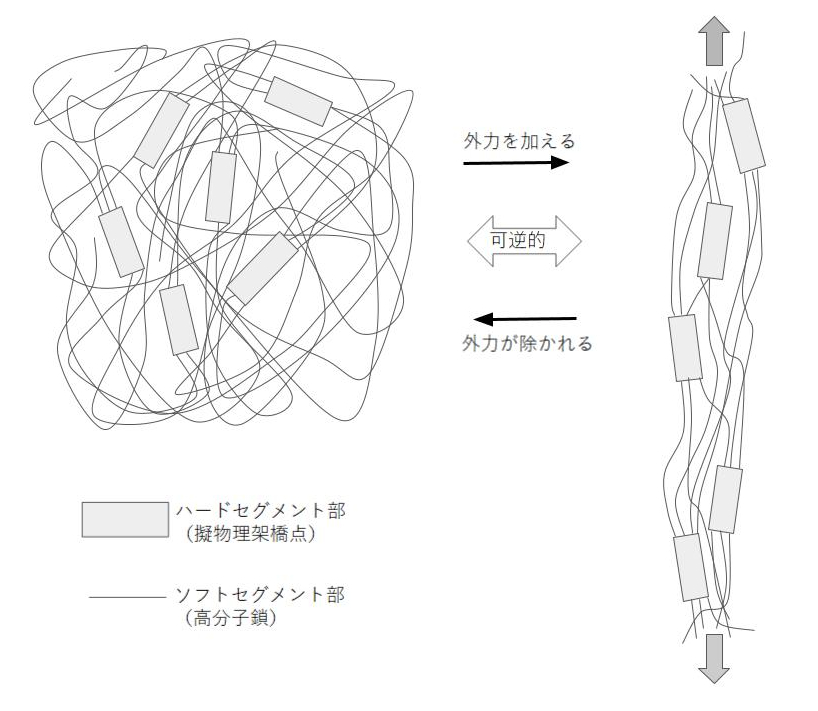

ウレタンエラストマーの弾力性は以下に示す分子構造特性から発生します。ウレタンエラストマーはゴムのような擬網目構造をとっているブロックポリマーです。長鎖ポリオールやジイソシアネートから形成される「ソフトセグメント」と、短鎖グリコールとジイソシアネートによる結晶性ウレタンによる「ハードセグメント」から形成されます。ハードセグメント同士が水素結合を取ることでハードセグメント相を形成し、物理架橋点が生成されます。ソフトセグメントとハードセグメントは相溶せずミクロ相分離状態をとります。

ウレタンエラストマーは通常の状態ではハードセグメント部があるため形を保ったままソフトセグメントで分子運動がおきます。外力がかかるとハードセグメント、ソフトセグメント共に同方向に動きますが、外力がなくなると弾性力が働き元の擬網目構造をとるようになります。

ウレタンエラストマー内の分子構造

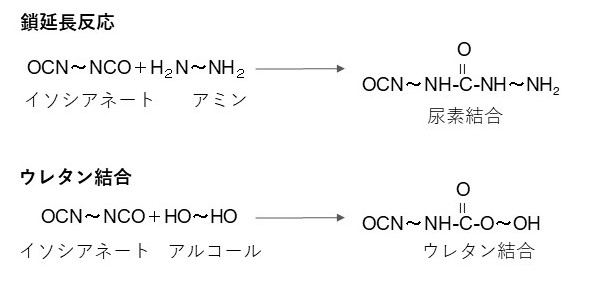

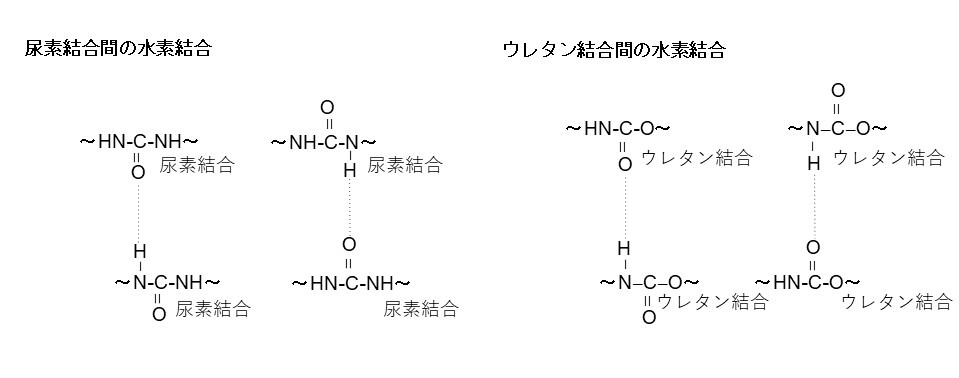

ウレタンエラストマーは反応に伴い、応力が均一に分散する鎖伸長反応から、分子間の化学結合がおきるので、分子間の水素結合がおきます。水素結合は昇温で弱まり消滅しますが、常温になると元通りになります。ウレタンエラストマーの強度は水素結合に依存するところが大きいので昇温し水素結合が弱まると、一次架橋の強度は残りますが全体の強度が劣るため耐熱性に難があるといわれています。

1.鎖伸長剤、あるいはウレタン結合により主鎖の延長がおきます。

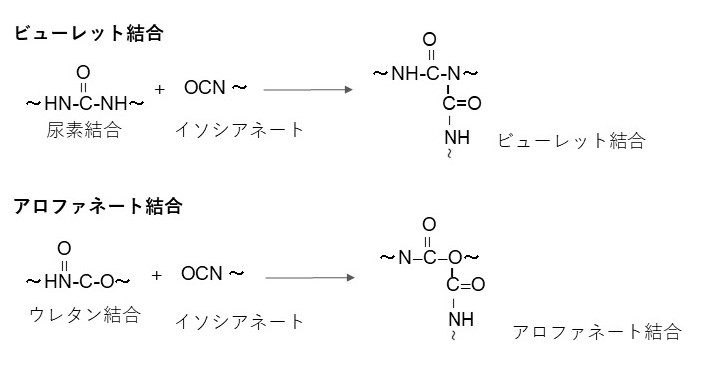

2.ビューレット結合、あるいはアロファネート結合により一次架橋がおきます。

3.水素結合により二次架橋がおきます。

ウレタンエラストマーの市場概況

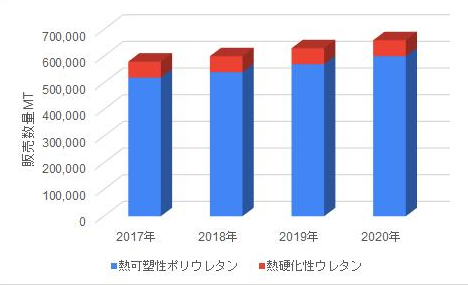

ウレタンエラストマーの大まかな全体市場を以下に示します。ウレタンエラストマーは熱可塑性ポリウレタンと熱硬化性ウレタンに分類されており市場として見ると熱可塑性ウレタンの市場が圧倒的に多いです。

ウレタンエラストマーは工業、自動車、日用雑貨など様々な分野に浸透している材料であり、中国をはじめとした新興国の経済成長に伴い市場拡大が続くと見込まれています。一方で、市場では高性能な競合品や安価な別の材料との競合が絶えず発生しており、材料が切り替えられることで需要増加が抑えられる可能性があります。